Auf dem Wappen der

Harvard-Universität steht in großen Lettern „Veritas“. In dem Bildungstempel an der amerikanischen Ostküste soll nicht nur Wissen vermittelt, sondern nach Wahrheit gesucht werden. Hochschullehrer und Studenten sind der akademischen Freiheit verpflichtet. Das Ideal korrespondiert schon seit einiger Zeit nicht mehr mit der Wirklichkeit. Die Universitätsstelle für „Gerechtigkeit, Diversität und Inklusion“ hat den Anspruch, eine Campus-Kultur zu fördern, in der jeder gedeihen kann – durch Respekt, Aufrichtigkeit und Verantwortung. Was das heißt, zeigte sich nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel.

Eine Studentengruppe, die sich

Palästina-Solidaritätskomitee nennt, hatte gleich am 7. Oktober eine Erklärung veröffentlicht, die von 33 weiteren Studentenorganisationen der Universität unterzeichnet wurde. In dieser wurde das „israelische Regime“ für die Gewalt, die sich „entfalte“, „vollständig“ verantwortlich gemacht. Die „Ereignisse“ seien nicht in einem „Vakuum“ passiert.

Zögerliche Erklärung

Harvard-Präsidentin Claudine Gay, die erste Afroamerikanerin an der Spitze der Universität, brauchte drei Tage, um zu reagieren. In einem Statement, in dem sie die „terroristischen Gräueltaten“ der

Hamas verurteilte, schrieb sie, die Studenten hätten das Recht, für sich selbst zu sprechen. Sie sprächen aber nicht für die Universität oder ihre Leitung. In diesem „schwierigen Moment“ bedürfe es einer Rhetorik, die aufkläre und nicht aufheize. Später kündigte sie eine Kommission zur Untersuchung von Antisemitismus an der Universität an.

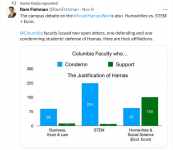

Die wachsweiche Erklärung, in der die Täter-Opfer-Umkehr nicht klar zurückgewiesen wurde, ist nicht etwa dem Gebot politischer Neutralität geschuldet. Als es nach dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd um

Polizeigewalt ging oder als Russland die Ukraine überfiel, zögerte die Universitätsleitung nicht, deutlich Stellung zu beziehen. Jetzt aber geht es um die Diskurshoheit, die linke Gruppen auf dem Campus sowie zum Teil in den Hörsälen in Harvard und anderswo gewonnen haben. Für sie ist Israel der Täter: Drinnen wird Postkolonialismus gelehrt, draußen wirft die BDS-Bewegung Israel Siedlungskolonialismus, Apartheid und Rechtsradikalismus vor.

An mehreren Hochschulen Amerikas, nicht nur an den Ivy-League-Universitäten, kam es zu antisemitischen Vorfällen. An einem College in New York suchten jüdische Studenten in einer Bibliothek Schutz, während propalästinensische Demonstranten gegen die Glaswände klopften. An der Tulane Universität in New Orleans kam es zu Zusammenstößen zwischen propalästinensischen und proisraelischen Demonstranten, als ein Aktivist eine israelische Flagge verbrennen wollte. Ein Student der

Cornell University, der gedroht hatte, jüdische Kommilitonen zu töten, wurde angeklagt.

Der linke Zeitgeist

Nicht jeder Demonstrant mit Palästinensertuch ist von Judenhass getrieben. Mancher folgt einfach dem linken Zeitgeist und solidarisiert sich mit dem Underdog, ungetrübt von Kenntnis über den Nahostkonflikt. Neu ist nur das Etikett: Was heute akademisch verschwiemelt Siedlungskolonialismus genannt wird, hieß nach dem Sechs-Tage-Krieg bei linken Studenten schlicht Imperialismus. Damals wie heute galt: Die Bewegung ist von Antisemitismus durchzogen, was spätestens mit der Gleichsetzung von Zionismus und Rassismus klar wird. Antisemitismus war auch in

Amerika nie nur rechts beheimatet. In Teilen afroamerikanischer Organisationen gibt es ebenfalls eine Kontinuität. So wie einst bei den „Black Panthers“ erklären nun Vertreter der „Black Lives Matter“-Bewegung ihre Solidarität mit dem „Widerstand“ gegen den Unterdrücker.

Das liberale Amerika wird nicht nur von rechts bedroht. Die aufgeheizte Atmosphäre an den Universitäten wirft ein Licht darauf, dass nach dem Vertrauensverlust staatlicher Institutionen, der auf das Konto der

Rechtspopulisten ging, auch zivilgesellschaftliche Leuchttürme bröckeln. Seit Jahren arbeiten eine links-woke Studentenschaft und ihre akademischen Förderer daran, den zulässigen Meinungskorridor einzuengen, Gastvorträge nicht genehmer Wissenschaftler zu sabotieren, politisch korrekte Sprachkodizes durchzusetzen – und am Ende auch zu definieren, wer Opfer und wer Täter ist. Die Diversity-Behörden wirken dabei nicht selten als ihre Verbündeten. Liberale und konservative Wissenschaftler beklagen mitunter, die Diskurswächter wirkten einschüchternd.

Was ist an einer Elite-Universität noch elitär, wenn in Debatten über sexuelle Identitäten

Meinungsfreiheit auf der Strecke bleibt, aus Angst, jemand könnte sich verletzt fühlen? Wenn eine Universitätsleitung in ihrer Reaktion auf studentische Hetze moralische Klarheit vermissen lässt? Mindestens so wichtig ist die Frage: Sollen diese Studenten Amerikas künftige Elite sein?